冷えのぼせ

「下半身や手足は冷えるのに、頭や顔がほてる」

という症状を中医学では、上熱下寒(じょうねつかかん)と言います。

もともと熱は陽に属し、上にのぼる性質があるので、上半身に集まりやすく、冷えは陰に属し、下に集まる性質があるので、下半身に集まりやすいと考えられています。

普段、健康な状態では、熱と冷えは混在しないよう体が調整をしつつ、バランスを取り合っています。これが様々な原因で均一に混ざらなくなり、熱と冷えの分離が起こります。イメージ的には、お風呂で追い炊きをしたり、電子レンジで何かをあたためた時に、熱い部分と冷たい部分があるような状態です。かき混ぜると適温になるように、人の体も同じような現象が起きていると考えます。

そのため、冷えたところを温めたり、熱いところを冷やしただけでは根本的な解決になりません。改善には、お風呂のお湯をかき混ぜるように、体の中のめぐりをスムーズにし、上半身と下半身の熱バランスを均一にしてあげることが必須です。

寒熱のアンバランス化はめぐりの悪さから起こりますが、中医学ではタイプに合わせた治療を行います。原因のうち代表的な3つのタイプは下記になります。

①気滞気逆タイプ

気のめぐりが滞っているタイプ

自律神経を調整する五臓の「肝」は気や血の巡りをスムーズに保つ働きがあります。この「肝」の働きが低下し、滞った気が集まり熱を生じ、熱は上に行く性質からほてりやのぼせが出てきます。そして、下半身や末端には気が行き届かず、血の流れも低下させ、冷えが生じます。

生理前は特にこの傾向が強く出やすいので、生理前2週間は漢方の飲み方を工夫すると効果的です。

またこのタイプの方はストレスをためやすく、頑張りすぎる傾向があるので、日頃からリラックスや趣味で発散を心がけ、ストレスをためない工夫をしましょう。

【主な症状】

| ✅ストレスで症状が強くなる |

| ✅イライラしやすい |

| ✅緊張しやすい又は緊張感のある環境におかれている |

| ✅わき汗が多い |

| ✅のどに違和感がある |

| ✅げっぷやため息が多い |

| ✅頭痛・肩こりがある |

| ✅キーンという高音の耳鳴りがする |

| ✅舌辺が赤い |

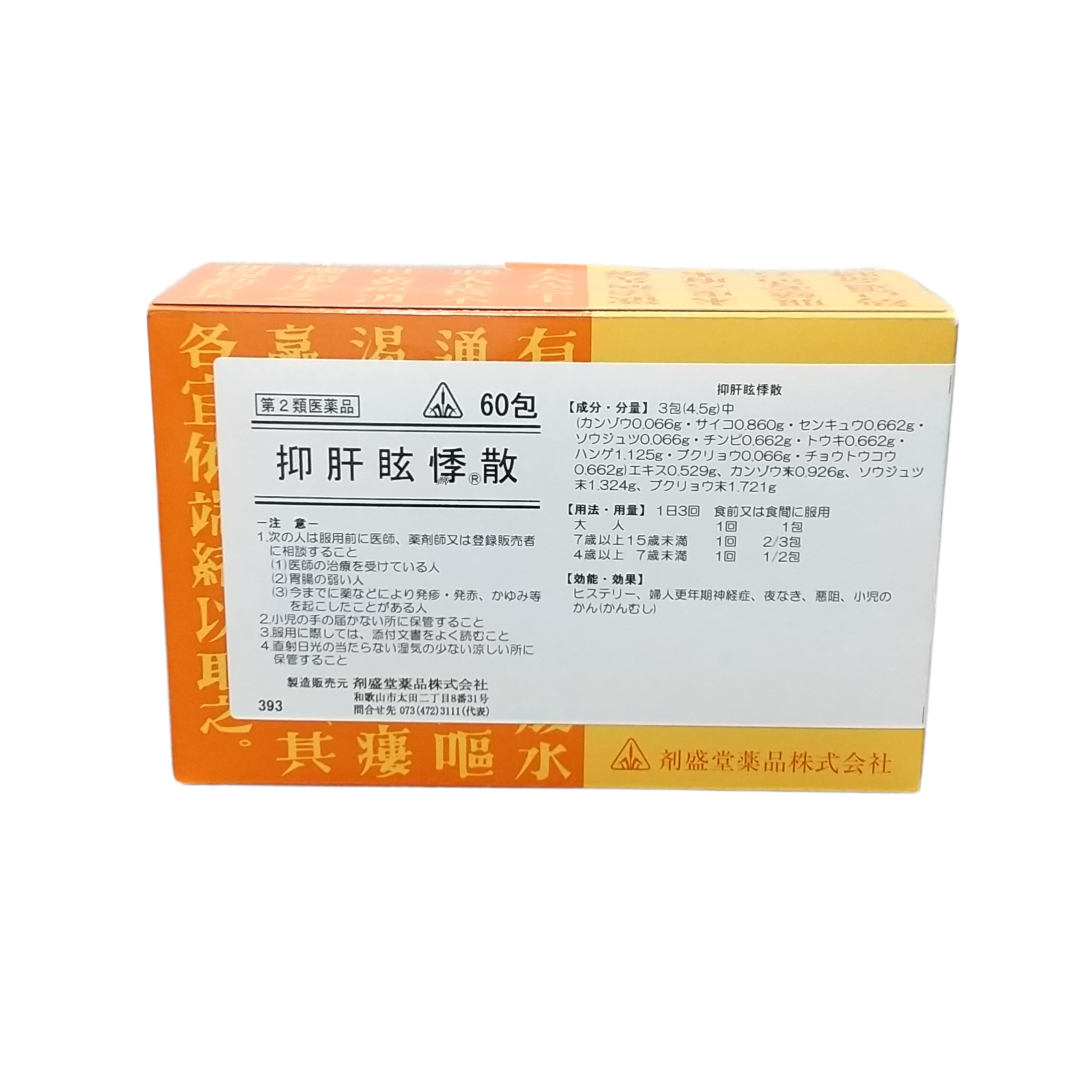

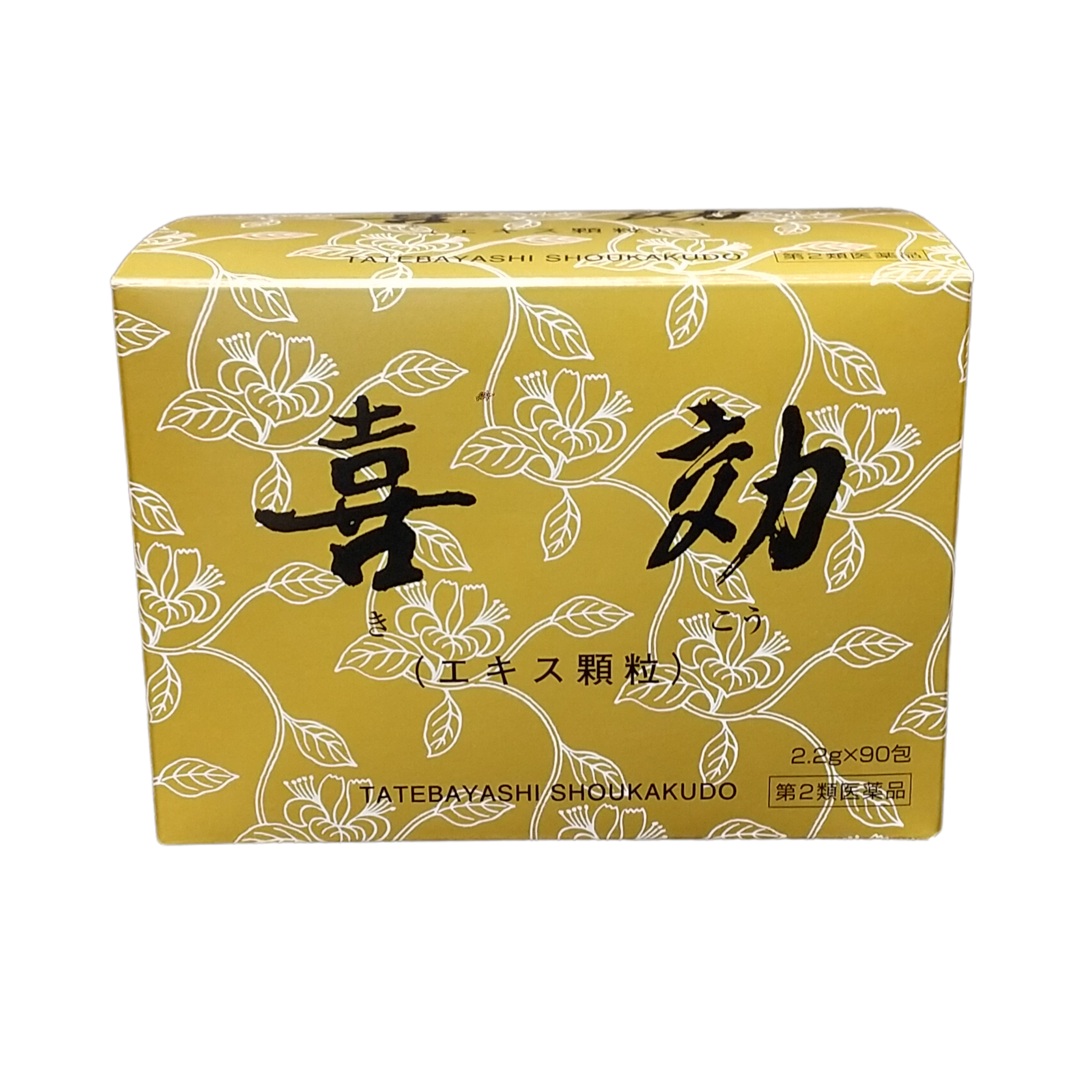

【よく使われる漢方薬】

②瘀血タイプ

血のめぐりが滞っているタイプ

血のめぐりが滞っているため、熱がバランスよく行きわたらずに、冷えと熱が体の中で分離している状態です。熱が届きにくい手や足の末端や、下半身が冷えるのが特徴です。冷房などで体が冷えると症状が強くなります。冷えた場所が痛みに変わったり、肩こりや頭痛、腰痛など痛みの症状が強く出やすいのも特徴です。

血のめぐりを良くすることと、しなやかな血管づくりをサポートする漢方などを使用しますが、甘いもの、冷たいもの、お酒、乳製品、暴飲暴食を控え、適度な運動を同時に行うと改善がより早まります

【主な症状】

| ✅生理痛がある。経血に塊が混ざる |

| ✅頭痛や肩こりで刺すような痛み |

| ✅シミやくすみ、目の下にクマ |

| ✅血中コレステロールや中性脂肪が高い |

| ✅足に静脈瘤がある |

| ✅手足が冷える |

| ✅痔がある |

| ✅歯ぐきが暗赤色 |

| ✅舌の裏側の血管が浮き出ている |

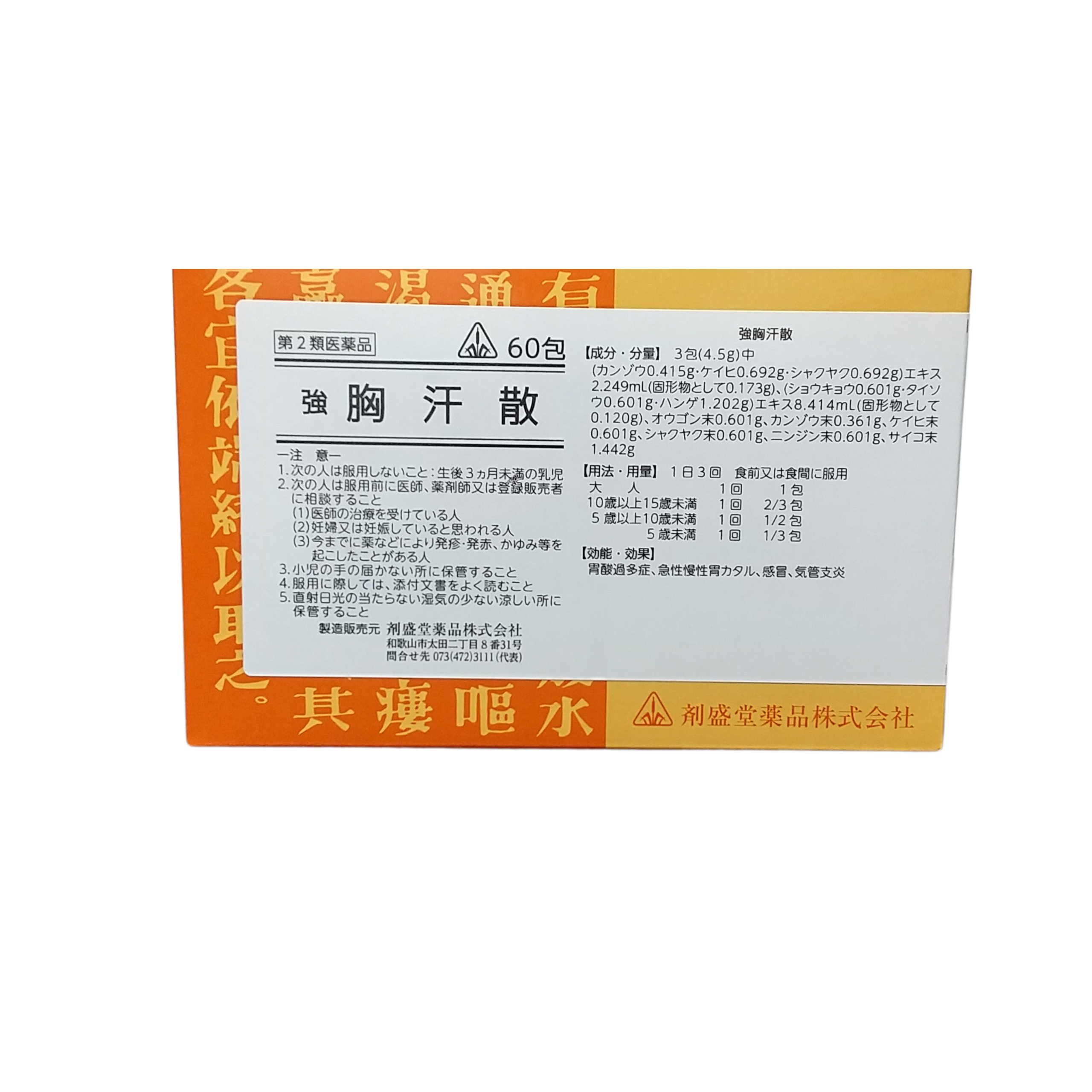

【よく使われる漢方薬・健康食品】

③気血不足タイプ

もともとの気血が不足し、流れが弱く滞っているタイプ

体内の気(エネルギー)や血(栄養)は、主に飲食物から作られますが、食生活の乱れや胃腸の働きが低下すると、充分な栄養を吸収できなくなり、体を温める作用の気血が不足し、冷えを生じます。逆に消化不良は食べ物の停滞から熱を生み、のぼせを起こします。それに加え、川の水が少なければ流れも弱くなるように、気血が不足し流れが弱いために循環が悪くなり、滞りを起こします。

まずは胃腸の状態に合わせて気血を補いながら、巡らせる漢方を使用します。生活では食事を見直したり、予定を詰め込み過ぎず、無理をしないことが大切です。

【主な症状】

| ✅疲れると症状がひどくなる |

| ✅食欲がない |

| ✅疲れやすい |

| ✅血色が悪く、青白い |

| ✅眠りが浅く、夢が多い |

| ✅カゼをひきやすい |

| ✅不調が胃腸に出やすい |

| ✅舌の色が淡い |

| ✅舌の両端がギザギザで歯のあとがついている |