更年期のお悩み

目次

更年期を快適に過ごすために

更年期は怖いものではありません。「女性の更年期」は閉経の前後5年ずつの計10年。更年期は誰もが通る道ですが、全員に更年期症状が出るとは限りません。出るのは全体の6割とされ、その中でも3割弱が治療をしないと日常生活に支障がある症状が出て、それを「更年期障害」といいます。更年期障害の原因はストレス、睡眠不足、働きすぎ、食生活の乱れ、産後や生理中の不摂生などなど..。これら数十年分の積み重ねによるもの。更年期を快適に過ごすためには、これらの原因をそのままにせず、気づいた時点で対策を立てるか立てないかで今後の人生が大きく変わります。

中医学で出来る更年期の準備

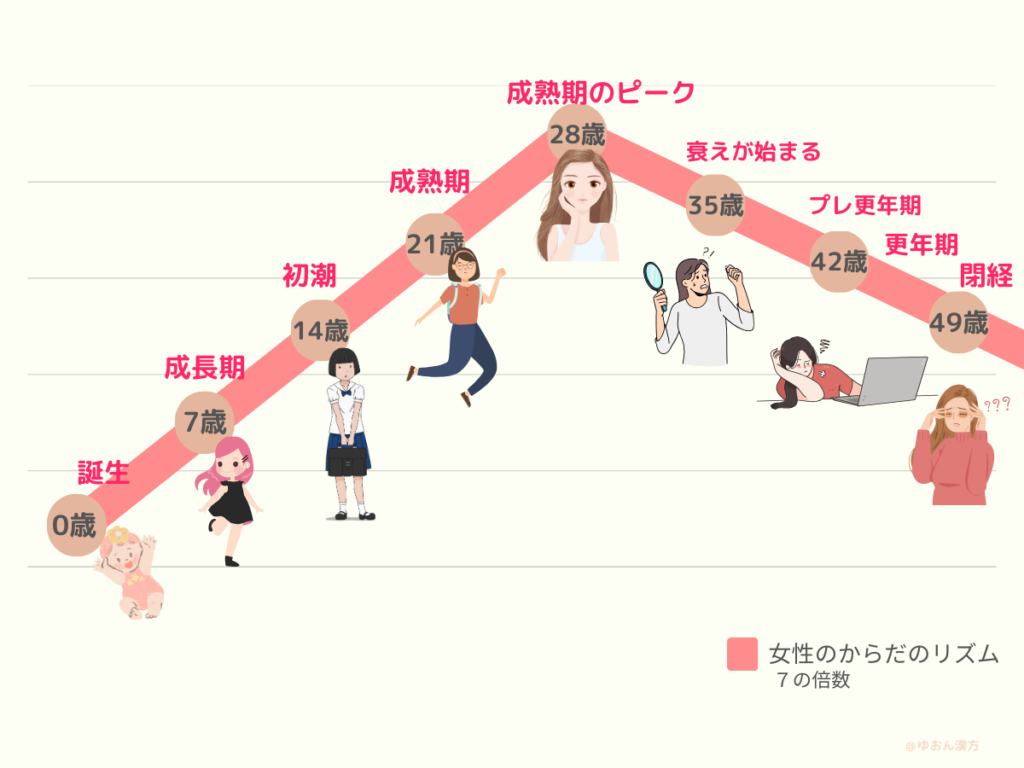

漢方の古典では、女性は7の倍数で体に変化が訪れるとされ、28歳をピークに、35歳で肌や髪が衰え始め、42歳でシワや白髪が増え始め、49歳で閉経が近づき月経がなくなると記載されています。

黄帝内経:素問「女子...(略)七七任脈虚、太衝脈衰少、天癸竭、地道不通、故形壊而無子」女性は49歳前後で、妊娠をつかさどる任脈と月経をつかさどる太衝脈が衰弱し、天癸(女性ホルモンや月経のこと)が枯れ、月経はなくなり、妊娠もしなくなる

7年周期の変化は「腎精(じんせい)」が深く関わります。腎精とは、五臓の「腎(じん)」に蓄えられた生殖、発育、老化や生命エネルギーに関する栄養物質をいい、両親から受け継ぎ生まれもったもの⁼先天の精(せんてんのせい)と、生きる中で食べた物から作られるもの=後天の精(こうてんのせい)をいいます。遺伝的に腎精が少なくても、胃腸を大切に過ごせば長生きにつながりますし、逆に、豊かな腎精を受け継いでも、食生活次第では健康に悩む老後につながります。

登った山を下りるように、人は必ず歳をとります。腎精の消耗をゆるやかにすることが、老いへの下り坂をゆるやかにすることに。35歳を過ぎたら、腎を補う「捕腎(ほじん)」に加え、女性の健康を生涯支配する「血(けつ)」を貯える「肝」、また体質別には「脾」「心」「肺」のケアも大切です。更年期不調の起爆剤とならないよう、少しでも気になる症状があったら早めに治しておくことが大切です。

「腎」と老化

中医学では五臓の「腎(じん)」が弱ることを「腎(じんきょ)」と表現します。腎虚が進むと、エネルギー不足や自然治癒力の低下、疲れやすいなど加齢による症状が現れます。また中医学的に「腎」と関わるとされている、腰、耳、骨、歯、髪、脳 の他「腎」の腑である「膀胱」の症状にも現れると考えます。

腰痛、聞こえにくくなる、耳鳴り、骨粗しょう症、歯が抜ける、白髪が増える、記憶力の低下..などは、腎の弱りのサインとも受け取れます

| 臓 | 腑 | 竅 | 体 | 液 | 華 | 志 |

| 腎 | 膀胱 | 耳 | 骨 | 唾 | 髪 | 驚・恐 |

中医学でみる更年期障害の原因

(1)「腎(じん)」と更年期障害

中医学では「腎」は単に腎臓のことではなく、生殖器官やホルモン系、カルシウム代謝、自律神経系など幅広い機能を指します。「腎」は20代がピークで卵巣のはたらきや女性ホルモンが最も充実します。35歳頃から少しづつ下りはじめ、50歳頃には閉経を迎えます。腎の機能が急激に衰え始める閉経前後の10年に出る様々な症状が更年期障害です。

(2)「血(けつ)」と更年期障害

常に「血」を不足しやすいのが女性の体。「女子は血を持って本と為す」という言葉もあり、女性の一生は血によって支配され、「血」は体や心を養い、髪、目、肌、爪など外見の美しさ、卵巣機能・女性ホルモンにも影響します。また「精血同源」といい、腎精と血は相互関係にあり、毎月の月経に加え、妊娠・出産・授乳などでさらに血を消耗し、そこに日頃の不摂生が続くと、女性にとって大切な「腎」と「血」の消耗が加速、40代には卵巣機能の衰退が急激に現われます。その結果、ホルモンと自律神経の連携に混乱が生じ、辛い更年期障害へと繋がってしまいます。

(3)「肝(かん)」と更年期障害

中医学において「肝」は、血を貯蔵し、「疏泄(そせつ)」という働きで、気血のめぐりをスムーズにさせたり、自律神経を調整し、メンタルを安定させる役割をしています。「肝」のはたらきが低下し、めぐりが悪くなると、女性ホルモンや卵巣機能にも影響が及びます。また五行学説で「肝」と「腎」は母と子の関係となり、肝のはたらきが低下すると、腎も影響を受けて衰弱し、その結果、更年期障害へと繋がってしまいます。

更年期障害の体質別原因

①陽虚気少(ようきょきしょう)

【主な症状】

| ✅足腰がだるい |

| ✅尿意が頻繁にあり、度々トイレへ行く |

| ✅尿の色がうすく、尿量が多い |

| ✅カゼをひきやすく、治るまで時間がかかる |

| ✅おりものが多い |

| ✅足腰が冷える |

| ✅疲れやすく、元気が出ない |

| ✅下痢をしやすい |

| ✅舌の色が白っぽく、むくんでいる |

| ※ 4つ以上の✅は要注意 |

【治療原則】

温捕腎陽・健脾散寒

加齢や長期の不摂生により腎が弱り、体を温めたり、活動に必要なエネルギーを作りだす「腎陽」が足りない状態。冷えやすく、疲れやすい。また病気にかかりやすく、治るまでにも時間がかかる。体が温まりにくく、湯船につかり一時は温まっても、温かさを維持する力がないのでしばらくすると冷えてしまう。気血を生み出す胃腸の働きの低下も伴うので、腎を補うと同時に胃腸の立て直しも必要に

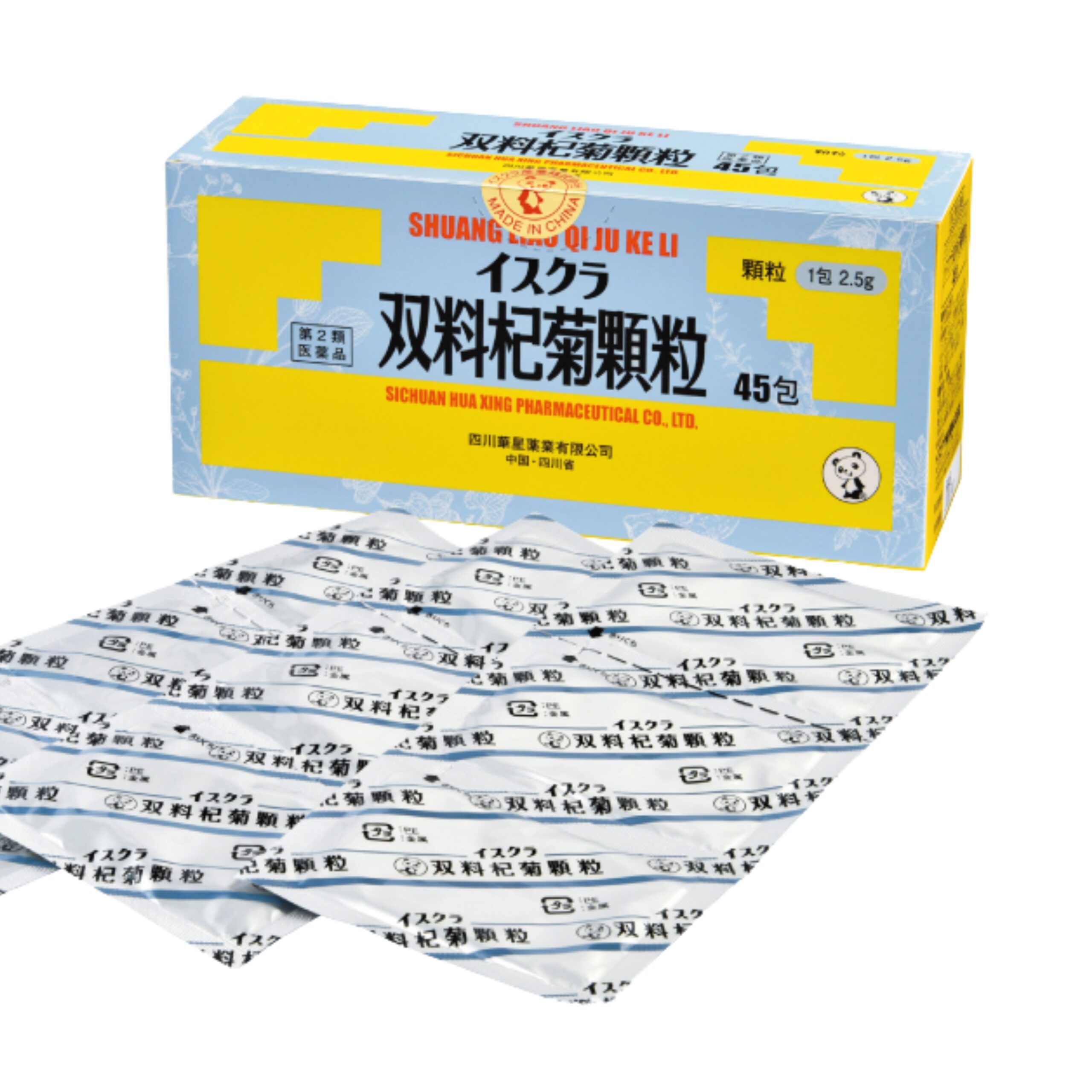

【よく使われる漢方薬・健康食品】

②陰虚火旺(いんきょかおう)

【主な症状】

| ✅経血量が少ない・あるいは閉経 |

| ✅憂うつ・イライラ・焦燥感 |

| ✅五心煩熱・ほてり |

| ✅不眠 |

| ✅皮膚や口内、陰部の乾燥 |

| ✅めまい・耳鳴り |

| ✅多汗・寝汗 |

| ✅便秘 |

| ✅舌の色が赤く、苔が少ない |

| ※ 4つ以上の✅は要注意 |

【治療原則】

滋陰降火・安神養心

加齢や長期の不摂生により腎が弱り、全身の陰(津液や血)のもと「腎陰」が足りない状態。目、口、皮膚、陰部など乾燥や、冷却水となる腎陰が不足するため、ほてり、イライラ、不眠、寝汗など熱症状が出やすくなる。そのため腎陰を増やし、心火を抑える方法を行う。また、ストレスが多い場合は、肝のはたらきの乱れから鬱熱が生じやすくなるため、肝のはたらきをスムーズにする漢方を服用するほか、ストレス要素を極力減らし、周囲の理解と協力も必要となる。

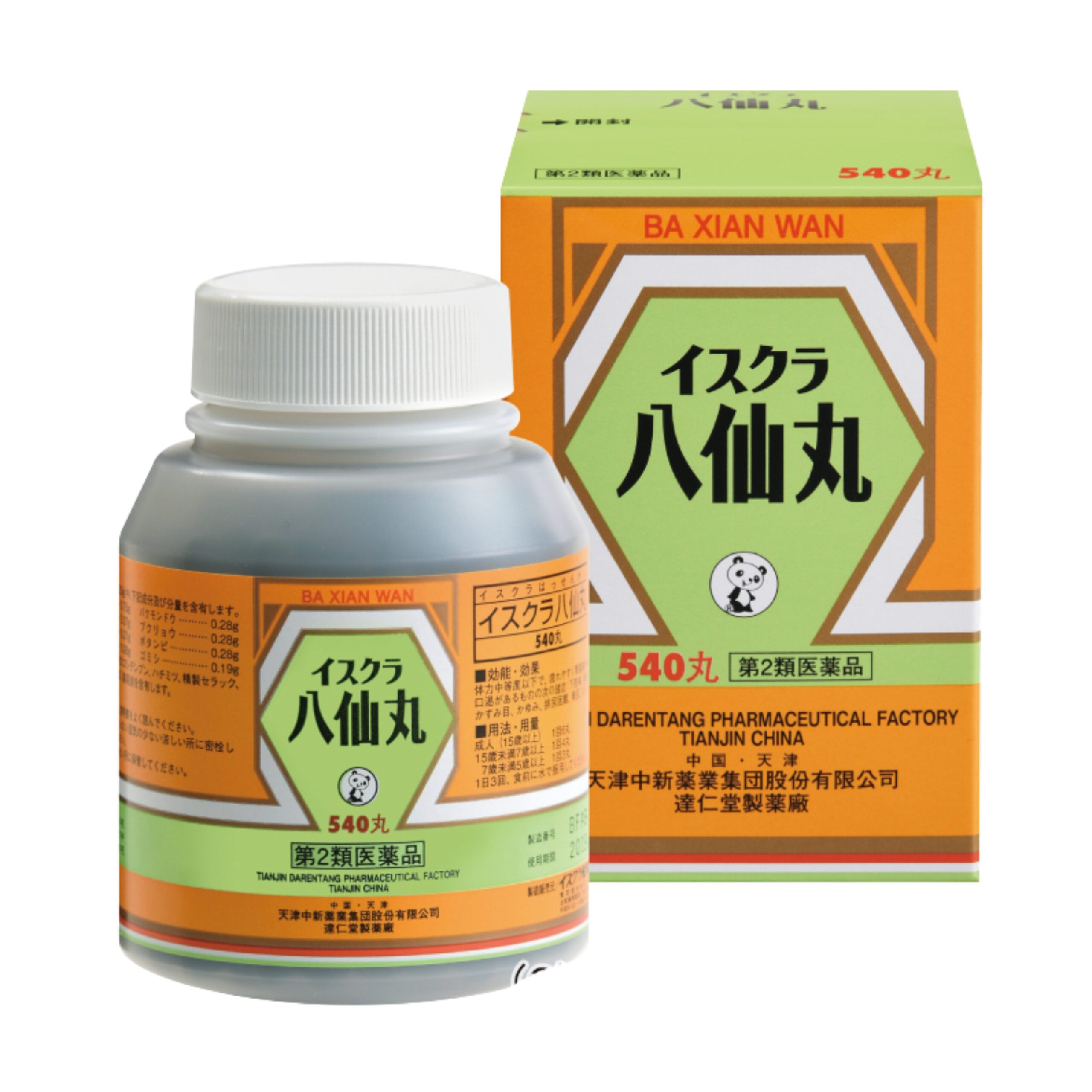

【よく使われる漢方薬・健康食品】

③瘀血疎滞(おけつそたい)

【主な症状】

| ✅生理痛がある。経血に塊が混ざる |

| ✅頭痛や肩こりで刺すような痛み |

| ✅シミやくすみ、目の下にクマ |

| ✅血中コレステロールや中性脂肪が高い |

| ✅足に静脈瘤がある |

| ✅手足が冷える |

| ✅痔がある |

| ✅歯ぐきが暗赤色 |

| ✅舌の裏側の血管が浮き出ている |

| ※ 4つ以上の✅は要注意 |

【治療原則】

活血化瘀・行気和血

女性のさまざまな不定愁訴を「血の道症」というように、「血」は女性の健康を担う大切なもの。中医学では血が足りているだけではなく「スムーズにめぐっているか」を重視。血は細胞一つ一つに酸素や栄養を運ぶので、体のすみずみにまで血が行き届いてこそ、血の役割が果たせる。加齢だけでなく、食生活、ストレス、喫煙、飲酒の積み重ねで血管は劣化。血流をよくするだけでは不十分。同時に血管をケアすることが大切に。

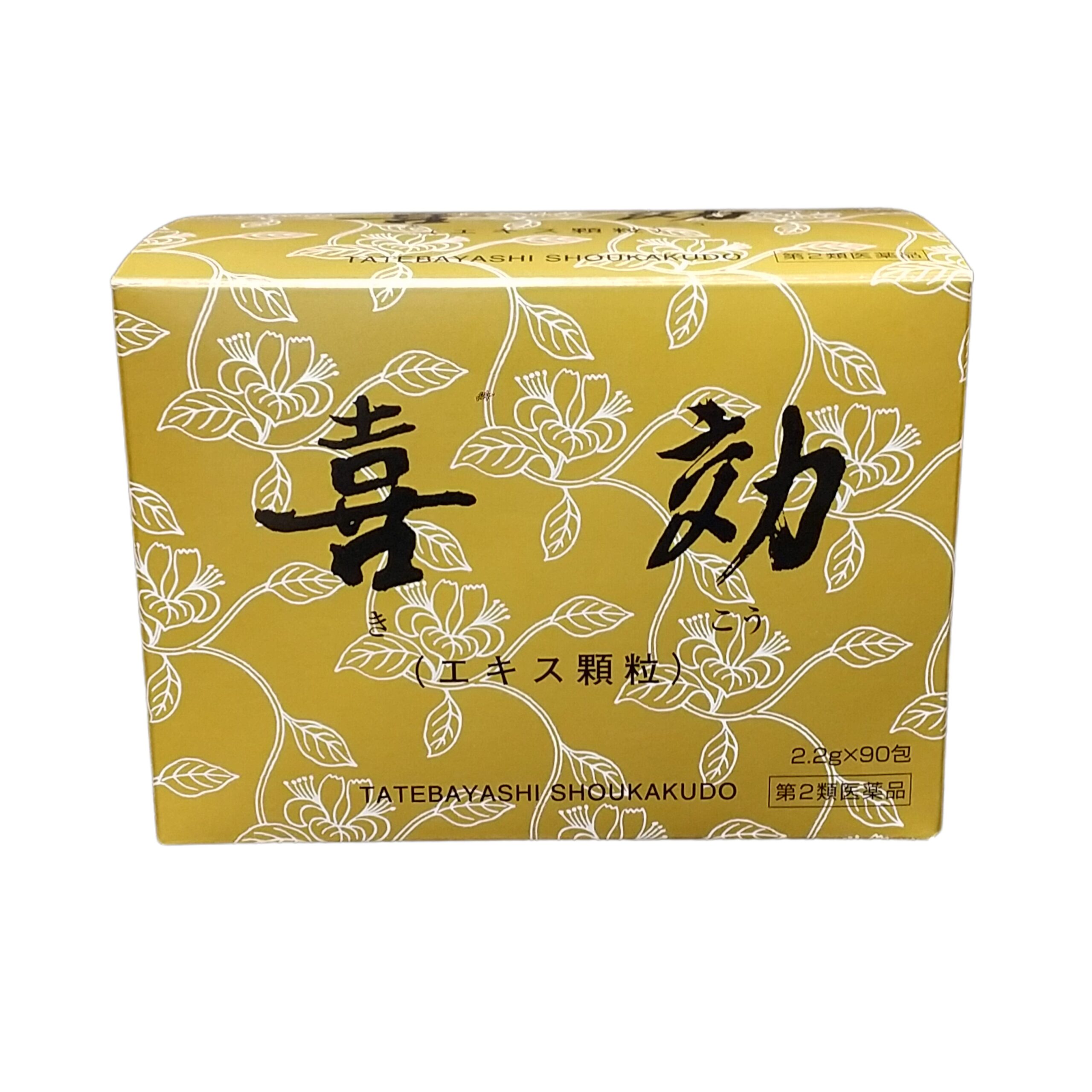

【よく使われる漢方薬・健康食品】

更年期障害の症状別原因

①冷えのぼせ

②不眠と脳の使いすぎ

③不眠とストレス過多

④高脂血症・肥満

⑤お肌の乾燥・かゆみ

⑥高血圧

⑦忘れっぽい

⑧骨粗しょう症

⑨情緒不安

⑩尿もれ

⑪便秘

⑫乳腺症

⑬子宮筋腫

⑭PMS(月経前症候群)

⑮めまい・動悸

⑯不定愁訴

更年期障害と間違いやすい病気

更年期症状は、体や心、外見などさまざまな形で表れます。体の不調を感じても「更年期だから」で放置せずに、まずはかかりつけの病院で受診をしましょう。また更年期に入ったら、定期的に1年に1回は健康診断や婦人科検診をおすすめします。隠れた病気の早期発見につながりますし、隠れた病気ではなく更年期によるものだと分かれば、治療方針や生活の養生方法が明確になり、早めの改善につながります。

| 【よくある更年期症状】 | 【間違いやすい病気】 |

|---|---|

| 不正出血 | 子宮体がん |

| 異常発汗、やせる | 甲状腺機能亢進症 |

| 無気力、冷え、太る | 甲状腺機能低下症 |

| ホットフラッシュ | 薬の副作用 |

| 動悸 | 心臓の病気、甲状腺機能亢進症 |

| めまい | メニエール病、脳の疾患 |